NÜRNBERGER LAND – Am 8. Mai jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 70. Mal. Zeitzeugen aus dem Landkreis und deren Angehörige schickten uns zu diesem Anlass ihre ganz persönliche Geschichte.

Hartes Leben im dänisches Flüchtlingslager

Peter Ewald, Jahrgang 1940, aus Burgthann:

Lauenburg in Pommern hatte 1939 ca. 19.800 Einwohner. Am 10. März 1945 wurde die Stadt der Roten Armee kampflos übergeben und am selben Tag noch von ihr niedergebrannt. Fast die ganze Innenstadt wurde zerstört, am Marktplatz überstanden nur zwei Häuser das Inferno. 1945 kam Lauenburg zu Polen. Es begann eine Zuwanderung von Polen und Ukrainern,

die aus Gebieten östlich der Curzon- Linie stammten. Viele Lauenburger flohen im März 1945 vor dem Einmarsch der Roten Armee aus der Stadt. 1946 wurde Lauenburg in Lębork umbenannt. Die noch vorhandene deutsche Bevölkerung wurde anschließend unter Berufung auf die sog. Bierut- Dekrete aus der Stadt vertrieben.

Wir, meine Eltern, meine drei Geschwister und ich wohnten in Lauenburg in der Kellermannstraße 14 a. Mein Vater war Leiter der Arbeitsamtsnebenstelle Lauenburg und wurde Anfang März 1945 zum Volkssturm nach Danzig eingezogen. Von ihm haben wir nie mehr wieder etwas gehört. Er wurde Jahre später für tot erklärt.

Etwa eine Woche vor unserer Flucht war ich, 5 Jahre alt, draußen und spielte allein in der Nähe unserer Wohnung. Es war herrliches Winterwetter mit Sonnenschein, aber sehr kalt. Ich sah ein kleines Flugzeug in der Höhe und ein Zettel flatterte auf den Boden. Ich hob ihn auf und gab ihn meiner Mutter, die in der Küche stand. Sie nahm den Zettel, las ihn und wurde kreidebleich. “Wirf den weg“, sagte sie kurz. Ob es sich um das berüchtigte Hetzflugblatt von Ilja Ehrenburg handelte oder ein Flugblatt ähnlichen Inhalts, weiß ich nicht. Viele Jahre später sprach ich mit meiner Mutter über diesen Vorfall. Spontan fielen ihr die Worte: Tötet, tötet, ihr tapferen Rotarmisten …, ein. Später habe ich im Internet den Text des Flugblattes recherchiert: Brecht mit Gewalt den Rassenhochmut der germanischen Frauen. Nehmt sie als rechtmäßige Beute, heißt es da und auch, dass Ehrenburg eindeutig erklärt hat, ein solches Flugblatt nie geschrieben zu haben. Meine Mutter hat jedoch die Worte „ tötet, tötet …“ niemals vergessen, von wem immer sie auch stammen mögen.

Meine Mutter, damals 31 Jahre alt, hat die Ereignisse in einem kleinen Heft schriftlich festgehalten.

„In der Nacht vom 8. zum 9. März 1945 verließ ich mit meinen vier Kindern unsere Wohnung in Lauenburg. Ich ging noch einmal durch alle Räume, dann gingen wir in die Nacht hinaus: Christiane, drei Monate alt, im Kinderwagen, die nötige Kinderwäsche und Nahrung hatte ich in den Kinderwagen gepackt. Jürgen (3 Jahre), Peter (5 Jahre) und Rolf (7 Jahre) stapften tapfer durch den Schnee. Zwei Taschen, ein kleiner Koffer, auf dem Rücken ein Sack mit den Kinderbetten war unser Hab und Gut. Mit Soldaten wollten wir mitfahren. Es war ein großer Sturm, die Kinder hielten sich ängstlich am Kinderwagen fest und so gingen wir Schritt für Schritt bis zur Neuendorferstraße. Gegen 2 Uhr morgens fuhren wir los. Nach 7-stündiger Fahrt kamen wir in Neusl bei Rahmel an. Die Soldaten hatten Order, uns hier abzusetzen. Am Wegrand wurden wir abgeladen und dann stapften wir wieder durch den Schnee. Unser Ziel war die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt). Ungefähr 500 m mussten wir gehen. Dann kamen wir zum Bürgermeister (Amt). Der Bürgermeister von Rahmel sah mich entsetzt an und riet mir, gleich weiter zu fahren; denn so sagte er mir, wir haben hier höchste Alarmstufe, es kann jeden Augenblick Räumungsbefehlt geben“.

Von Lauenburg nach Rahmel (jetzt Rumia) sind es keine 50 km. Es war bitterkalt. Im März 1945 war die Flucht aus Pommern nur noch über die Ostsee möglich. Von Gotenhafen (Gdingen) wurden im Januar und Februar 1945 viele Flüchtlinge und Verwundete mit großen Passgierdampfern wie die Hansa, die Hamburg und die Kap Arkona nach Schleswigholstein und Rügen gebracht. Die Versenkung des KdF- Schiffes Wilhelm Gustloff am 30.1.1945 durch das sowjetische U- Boot S 13 bei der ca. 9.000 Menschen starben, zeigte, wie gefährlich dieser Weg war. Die Gustloff hatte Kurs auf Kiel genommen.

Meine Mutter schrieb: „Wir machten uns auf den Weg zum Bahnhof Rahmel, 1 km. Es war für uns eine endlos entsetzlich lange Strecke und wir haben wohl drei Stunden gebraucht. Die Straßen von Rahmel waren vollgestopft mit Lastwagen in endlosen Reihen …, alles sah nach Flucht aus. Es fuhr gerade ein Zug nach Gotenhafen, doch wir kamen nicht mit, wir saßen auf dem Bahnsteig, auf unserem Gepäck und warteten. Endlich fuhr wieder ein Zug ein, nach Neustadt. Ich stieg mit den Kindern ein und wir kamen nach Neustadt. Neustadt sah furchtbar aus, Panzersperren und wieder Panzersperren. Der Vater meiner Schwägerin Else und ich gingen in die Stadt, um Quartier zu machen. Doch wir hatten kein Glück, alles war belegt und überfüllt. Wir gingen dann wieder zum Bahnhof zurück und entschlossen uns nach Gotenhafen zu fahren. Die Bahnbeamten konnten uns keine Auskunft geben, ob noch ein Zug nach Gotenhafen fährt. Dann standen wir und warteten, allmählich füllte sich der Bahnsteig. Mit Koffern und Kisten kamen die Menschen und dann kam wieder ein Zug. Wir hatten Glück, … nach einstündiger Fahrt kamen wir in Gotenhafen an. Abends um 6 Uhr lief der Zug in Gotenhafen ein. … Die Kinder standen blass und übernächtigt auf dem Bahnsteig. Im Strom der Menschen wurden wir in die Bahnhofshalle geschoben. Die Kinder, den Kinderwagen und unsere Habseligkeiten stellten wir in eine Ecke, die etwas ruhiger schien. Der Vater meiner Schwägerin blieb dort bei den Kindern; meine Schwägerin Else und ich wollten Quartier machen und etwas Warmes für die Kinder holen; denn seit dem wir von zu Hause weggegangen sind, hatten wir nichts getrunken. Doch, wir hatten uns ein paar Schritte vom Bahnhof entfernt, Fliegeralarm, Fliegeralarm, alles von den Straßen. Else und ich liefen so schnell es ging zum Bahnhof zurück, kamen gerade noch zurecht, denn der Beamte vom Bahnhofsdienst war bemüht den Vater meiner Schwägerin mit den Kindern in einen Bunker zu bringen. Im Bunker standen wir dicht gedrängt zwei Stunden, die Kinder konnten nicht mehr stehen, sie wollten trinken, ringsherum hörte man das Einschlagen der Bomben, die Flak schoss. …. Wie der Angriff (der russischen Tiefflieger) zu Ende war, machten wir uns auf die Suche nach Quartier. Inzwischen war es stockdunkel geworden, unsere Fragen nach einem Flüchtlingslager blieben meistens unbeantwortet, als sich endlich ein Soldat erbarmte und uns den Weg zum Kino zeigte (Flüchtlingslager).

Inzwischen war es halb zehn geworden. Wie wir die Tür öffneten, kam uns eine Wolke schlechter Luft entgegen, eine lange Schlange Menschen stand mit Gefäßen vor einem Ausschank. Wir fragten nach dem Lagerverwalter. Nach langem Suchen kam ein Herr in brauner Uniform, der sagte uns, dieses Lager ist überfüllt, für Säuglinge haben wir keine Küche, Frauen mit Kleinkindern müssen ins Wikingerlager. Wieder standen wir in der fremden Stadt, in der Ferne ein ununterbrochenes Grollen, Knattern und Lärmen. Nun ging die Suche nach dem Wikingerlager los. Wir irrten lange in der Nacht herum, bis wir endlich das Lager fanden. Inzwischen war es schon 21 Uhr geworden. 24 Stunden waren vergangen, seit dem wir unser Heim in Lauenburg verlassen hatten. Die Lagerwache wollte uns nicht reinlassen, da gab es wieder Fliegeralarm und wir kamen in die Wachstube. Nun kamen wir ins Gespräch mit Herrn B. aus Lauenburg, der mit uns zum Ortgruppenleiter ging, er zeigte uns vielmehr sein Zimmer und sagte: Versuchen Sie Ihr Glück. Meine Schwägerin Else und ich waren sehr aufgeregt. Wir klopften, ein warmes Zimmer, gut eingerichtet, der Herr Ortsgruppenleiter im Sessel, ihm gegenüber eine Dame, es roch nach Kaffee, ein gut gedeckter Tisch, dass passte gut in unsere Stimmung. Was wollen Sie? fragte Herr P. Ich habe vier Kinder auf dem Bahnhof, die Kleine ist ¼ Jahr, ich muss für die Kinder etwas Warmes haben und ein Zimmer, wir sind 24 Stunden unterwegs. Sie machen mir Spaß, habe ich Sie gerufen, habe ich gesagt, sie sollen hier her kommen? Ich kann Ihnen heute keine Unterkunft geben, kommen Sie morgen um 9 Uhr und melden Sie sich ordnungsgemäß in Baracke 1 an, dann können Sie untergebracht werden. Aber die Kinder müssen doch etwas Warmes zu trinken haben, sagte ich. Der Herr P. antwortete: Vielleicht koche ich ihnen etwas!! Ich kochte auch.

Am Donnerstag, den 15.3.1945, kam der Ortsgruppenleiter und sagte, fertig machen, Sie bekommen heute Schiffskarten. Um 2 Uhr müssen Sie am Hafen sein. Kurz vor 1 Uhr bekamen wir die Schiffskarten ausgehändigt, dann ging es zum Hafen. Fragen (nach dem Weg), absetzen, die Kinder wieder anzuspornen, dann wieder fragen, so erreichten wir endlich das Hafenbecken 4. Nun hieß es warten, denn gegen 4 Uhr sollten wir übergesetzt werden, auf welches Schiff?? Alarm, Fliegeralarm, die Kinder fingen an zu weinen und in ihrer Angst liefen Peter und Jürgen fort, denn russische Tiefflieger beschossen uns mit Bordwaffen. Rolf blieb am Kinderwagen und ich holte die beiden Jungs, und ich dankte Gott, dass ich sie so schnell fand. Nun setzten wir uns ganz nah an den Kinderwagen und Welle auf Welle Kampfflugzeuge überflogen uns. Ein Prasseln und Knallen rings um uns herum, wir zogen die Köpfe ein und ich erwartete unser Ende. Mitten in den Angriff hinein, legte der Schlepper an, um uns an Bord zu bringen. Ein furchtbares Gedränge hub an, an ein Mitkommen war nicht zu denken, mit dem Kinderwagen konnte ich nicht zwischen all den stoßenden Menschen gehen, denn dann hätte ich nicht die Kinder beisammen behalten, der Schlepper war voll und wir warteten, dass er ein zweites Mal kam. Inzwischen war wieder ein Angriff (Tiefflieger). So standen wir, warteten. Aber wir hatten kein Glück. Der Schlepper fuhr ein zweites und ein drittes Mal, aber wir mussten zurück bleiben. Es war uns so bestimmt. 7 Stunden standen wir am Hafen. Mein Gott, die Kinder haben nicht geweint und nicht gemurrt, sie saßen auf dem Rucksack ohne Essen und Trinken … Um 9 Uhr abends, wir waren durchgefroren und vor allen Dingen die Kinder furchtbar müde, entschlossen wir uns, denn auf` s Schiff zu kommen war aussichtslos, wieder ins Lager zurück zu gehen. Wir fanden den Weg in der Dunkelheit nicht. Endlich nach langem Umherirren in den dunklen Strassen kamen wir ins SS-Mütterheim. Es ist ungefähr 22 Uhr gewesen. Wir konnten dort bleiben … Die Jungs schliefen im Stehen ein. Ich habe sie dann ohne Essen hingelegt.“

In den nächsten drei Tagen waren wir täglich im Hafen und warteten mit vielen anderen Flüchtlingen auf einen Schlepper, der uns auf ein Schiff bringen sollte. Immer wieder war Tieffliegeralarm und wir wurden mit Bordwaffen beschossen. In Gotenhafen waren wir vom 9. bis zum 18. März 1945, also 10 Tage. Die Lebensumstände waren erbärmlich, ständig war Kanonendonner zu hören.

Am 18. März 1945 kamen wir als letzte Flüchtlinge auf die Potsdam, ein Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd, das 1935 in Dient gestellt wurde.

Die Potsdam war völlig mit Flüchtlingen und verwundeten Soldaten überfüllt. Der Schiffsaufgang war bereits mit einer Kette abgesperrt, als ein Marineoffizier die Treppe herunter kam, meine Mutter mit uns vier Kindern und den Kinderwagen sah und sagte: Die nehmen wir noch mit.

Die Potsdam brachte uns nicht nach Kiel oder Sassnitz, sondern nach Dänemark. In Kopenhagen wurden wir gezählt. Nach 4 Tagen in Notunterkünften in Kopenhagen wurden wir nach Hjallerup/ Nordjütland gebracht und in der dortigen Kirche einquartiert. Viele Flüchtlinge waren schon vor uns da, meistens Frauen mit kleinen Kindern und alte Menschen. Dänemark stand damals noch unter deutscher Besatzung.

Am 7.4.1945 starb meine Schwester Christiane und wurde auf dem Friedhof Hjallerup, zusammen mit noch vier anderen kleinen Kindern, begraben.

Drei oder vier Tage vor der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 standen dänische Widerstandskämpfer mit Gewehr und aufgepflanztem Bajonett um die Kirche. Wir durften die Kirche bzw. das Kirchengelände nicht mehr verlassen.

Das Zusammenleben war schwierig. Die vielen Menschen und die schlechte Verpflegung machte allen zu schaffen. Doch es gab auch schöne Momente: Bürger aus Hjallerup warfen kleine Geschenke für uns Kinder über den Zaun hinter der Kirche. Ich fand einen roten Spielzeugelefanten, allerdings mit abgebrochenem Rüssel, und war richtig glücklich.

Den Friedhof in Hjallerup habe ich Jahre später besucht. Auf dem Grab meiner Schwester und den anderen vier Kindern, ziemlich weit entfernt von den dänischen Gräbern, stand ein schlichtes Holzkreuz: Her hviler 5 flygtlinge (hier ruhen 5 Flüchtlinge).

Dank der deutschen Kriegsgräberfürsorge in Zusammenarbeit mit dänischen Behörden wurden die Verstorbenen aus Hjallerup Jahre später nach Gedhus/ Mitteljütland überführt und dort würdevoll mit 148 Soldaten und 1.185 anderen Flüchtlingen bestattet, meist kleinen Kindern unter fünf Jahren und alte Menschen.

Ende Mai 1945 wurde die Kirche in Hjallerup geräumt und wir in das Schloss Dronninglund, ca. 8 km von Hjallerup, gebracht, das zu einem Flüchtlingslager umfunktioniert wurde.

Auch hier war schon alles total überfüllt, als wir kamen. Wir schliefen in mehrstöckigen Holzbetten. Schon nach wenige Wochen war der Befall von Wanzen, Läusen und Flöhen so schlimm, dass die Stofftapeten entfernt werden mussten und alle Räume mit einer überriechenden Flüssigkeit besprüht und desinfiziert wurden.

Eine deutsche Lagerverwaltung wurde eingerichtet und am 29. September 1945 wurden mein jüngerer Bruder und ich im Schloss Dronninglund von einem deutschen Militärpfarrer getauft. Alle, die arbeitsfähig waren, mussten mithelfen, den Alltag zu bewältigen. Wir Kinder wurden von einer Kindergärtnerin betreut, die mit uns Spiele machte, Lieder sang und im angrenzenden Schlosspark spazieren ging. Meine Mutter hatte eine große Schere mit auf die Flucht genommen und schnitt uns und anderen Kindern damit die Haare. Dafür erhielt sie Nähnadeln mit der sie unsere Kleidung ausbesserte. Man half sich gegenseitig, wo es ging.

Mehrfach wurden wir im Schloss Dronninglund geimpft. Ich habe eine Vaccination Card (Impfkarte) aus der ersichtlich ist, dass ich am 5., 14. und 20. Juni 1945 gegen Paratyphus I, II, III geimpft wurde.

Die dänischen Kinderärztin und Historikerin Kirsten Lylloff, hat den dänischen Ärzten schwere Vorwürfe gemacht und ihnen fehlende ärztliche Hilfe vorgeworfen: „Was waren das eigentlich für Ungeheuer in Menschengestalt, diese dänischen Ärzte von 1945? Sie hatten, wie alle Mediziner, den hippokratischen Eid geschworen, allen in Not befindlichen Menschen zu helfen“.

Nach den Erhebungen von Kirsten Lyloff sind im Jahr 1945 13.492 deutsche Flüchtlinge in dänischen Lagern gestorben. Mehr als 7000 davon waren Kinder unter fünf Jahren, von denen die meisten neben Unterernährung oder Flüssigkeitsmangel an, so Kirsten Lylloff, „durchaus heilbaren“ Krankheiten wie Magen- und Darminfektionen sowie Scharlach starben. Die dänische Ärztevereinigung verweigerte den Flüchtlingen bis 1949 jede medizinische Hilfe, auch das Rote Kreuz (Quelle: Dürener Nachrichten, 27. Mai 1999). Am 5. Mai 1945 befanden sich etwa 250.000 deutsche Flüchtlinge in Dänemark. Ein Drittel davon waren Kinder unter 15 Jahren.

Ich glaube aber, dass dänische Ärzte bei diesen Impfaktionen im Einsatz waren, die von dänischen Sanitätern und Lazarettpersonal der Wehrmacht unterstützt wurden. Geimpft wurde ich noch am 8.6. 1946, 19.6. 1946, 30.10.1947 (Paratyphus-Auffrischung) und am 24.1.1948, 12.8.1948, 16.9.1948 gegen Diphtherie.

Am 24.10. 1946 kamen wir in das Flüchtlingslager Ålborg- Vest. Mein älterer Bruder musste ins Krankenhaus Frederikshavn, wurde dort erfolgreich behandelt und ich wurde eingeschult. Mein Zeugnis hat die Klassenlehrerin Ch. Gronau und der Schulleiter J.V. Schimke unterschrieben. Anschließend kamen wir in das Flüchtlingslager Rye.

In Rye lernten wir dann das wahre Lagerleben kennen.

Wir waren in Baracken untergebracht; meine Mutter, meine beiden Brüder und ich im Block II, Baracke 176/1. In einem Zimmer lebten und schliefen 20 Personen; gegenseitige Rücksichtsnahme war oberstes Gebot und wir Kinder mussten „still sein und den Mund halten“, was uns nicht immer leicht fiel.

Das Lager Rye war von Stacheldraht umgeben und wurde von dänischen Widerstandskämpfern bewacht. Es gab einen Wachturm von dem aus sie das Lager übersehen konnten. Die Zimmer waren mit einem einfachen Haken innen verschlossen, den die Widerstandskämpfer bei ihren Razzien von außen aushebeln konnten. Solche Razzien kamen oft vor, auch spät in der Nacht. Die Widerstandskämpfer stürmten in das Zimmer, nahmen Leute, die einer Straftat verdächtigt wurden, fest und wir Kinder schrieen vor Schreck.

Über einen Lautsprecher wurden täglich Nachrichten auf deutsch verlesen und u.a. über die Gräuel der Nazi` s im Konzentrationslager Auschwitz berichtet.„Rye ist auch ein KZ, aber ohne Gaskammern“, hörte ich sagen, wobei ich damals noch gar nicht wusste, was ein KZ ist. Eine Nachricht wurde jedoch nie durchgegeben, auf die wir warteten, dass wir wieder zurück nach Lauenburg kommen würden.

Im Jahre 1963 habe ich als Student in den Semesterferien in Lystrup bei Århus in der Firma G.A.L. Thorsen` s Fabrikker gearbeitet. Mein damaliger Chef, Leiter der Exportabteilung, war auch Widerstandskämpfer. Er sagte mir, dass im Folketing (dem dänischen Parlament) von einigen Rednern gefordert wurde, Dänemark solle mit den deutschen Flüchtlingen so verfahren, wie es die Nazi` s in Auschwitz getan haben. Aug` um Auge, Zahn um Zahn.

In Rye starben viele Kinder und Alte. Arbeitsdienste wurden eingerichtet, die für die Beschaffung von Brennmaterial (Torf stechen, Holz sägen), Küchen- und Reinigungsarbeiten etc. zuständig waren. In den Wintermonaten qualmte der Ofen in unserem Zimmer oft entsetzlich und wir froren und hungerten. Die Lagerverpflegung war streng rationiert und miserabel. Fleisch gab es so gut wie nie, dafür Suppen aus Wrucken (Steckrüben), Kartoffeln, Kohl, Grünkohl und Roggenbrot.

Eines Tages rotteten sich Jugendliche zusammen, rannten durch das Lager und schrieen: Wir woll` n aus Rye heraus, aus diesem Irrenhaus, wir hab` n die Schnauze voll bis obenhin. Deutsche Ordnungshüter hatten diese Demo aber sofort unterbunden. Der Schulbetrieb ging in Rye weiter. Mein Zeugnis vom 23.3.1948 erhielt ich wenige Tage später; es wurde von der Leiterin der Grundschule (Volksschule des Flüchtlingslagers Rye) G.Thomson unterschrieben.

Auch das dann folgende Flüchtlingslager Grove (ab April 1948) war mit Stacheldraht umgeben und wurde von dänischen Widerstandskämpfern bewacht. Die Lebensbedingungen waren genau so furchtbar, wie in Rye.

Die Alliierten hatten die Einreise der Flüchtlinge aus Dänemark nach Deutschland zunächst verboten. Im Laufe des Jahres 1946 erlaubte die Britische Besatzungszone die Einreise der Flüchtlinge, ab 1947 auch die anderen Zonen.

In den fast 4 Jahren nach der Flucht und in den Flüchtlingslagern in Dänemark hatten wir die Hoffnung nie aufgegeben, in unsere Heimat Pommern wieder zurückzukommen. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht; die Heimat war verloren.

Erst am 21.10. 1948 wurden wir als sog. heimatlose Flüchtlinge in die französische Zone nach Württemberg entlassen.

Der Start in unsere neue Heimat war nicht einfach, nicht nur weil es uns an allem Nötigsten fehlte. Wir wurden bei einem Bauern in einem kleinen Dorf im Nordschwarzwald einquartiert; zwei kleine Zimmer für vier Personen. Die Bewohner des Dorfes waren alle katholisch, obwohl Württemberg sonst meist protestantisch ist. Man nannte uns „Reigschmeckte“ und „Zugereiste“ und „die aus dem großen Vadderland“.„Evangelisch sind sie auch noch“, sagten die Leute und wir hätten uns in der schlimmen Zeit nach Kriegsende in den Flüchtlingslagern ja nicht selbst um unsere Verpflegung und Unterbringung kümmern müssen. Mit dem schwäbischen Dialekt hatten wir zunächst Verständnisschwierigkeiten, was sich im Laufe der Zeit jedoch schnell änderte.

Nach einem Bericht der Pommerschen Zeitung vom 20.2.1999 betrugen die Ausgaben Dänemarks für die Unterbringung und Versorgung der 1945 ungerufen ins Land gekommenen Flüchtlinge fast eine halbe Milliarde Kronen; 90 % für deutsche, 10 % für nichtdeutsche Flüchtlinge. Das Königreich Dänemark stellte der Bundesrepublik 160 Mio Kronen in Rechnung, die in 20 Jahresraten von jeweils 8 Millionen Kronen zu begleichen sind. Diese Schulden hat die Bundesrepublik vorzeitig getilgt. Am 1.9. 1958 wurde die Schlussrate überwiesen.

Für die Flüchtlinge, die in die spätere DDR übergesiedelt wurden, wollte die Bundesrepublik natürlich nicht aufkommen. Die DDR hat jegliche Verhandlungen mit Dänemark konsequent und strikt verweigert.

Pistole auf 13-Jährigen gerichtet

Hans Egerer, Jahrgang 1931, aus Altdorf:

Ich wohnte mit meinen Eltern seit unserer Ausbombung in Nürnberg bei Verwandten in Altdorf, neben dem Unteren Tor. Es war die höchste Gefahrenzone. In großer Sorge entschlossen sich die Frauen mit den Kindern, irgendwo Schutz zu finden. Meine Tante hatte gute Beziehungen zu Wirtsleuten der Gaststätte am Ortsrand von Pühlheim. Wir packten unsere sieben Sachen zusammen und marschierten in einer kleinen Flüchtlingskarawane los. Unsere Sicherheit in der Unterkunft wurde gewährleistet durch einen invaliden Volkssturmmann. Man hat ihm ein Gewehr umgehängt und ihn mit der verantwortungsvollen und ehrenhaften Aufgabe betraut, Pühlheim zu verteidigen. Er nahm den Befehl sehr ernst und paradierte vor unserem Eingang wie bei einer Wachablösung. Einen weiteren Beschützer konnten wir nicht entdecken. Die „Parade“ währte nicht lange: Unser verhinderter Kriegsheld erstarrte plötzlich und blickte angespannt auf die Straße Richtung Unterrieden. Dann, wie vom Blitz getroffen, humpelte er zum gegenüberliegenden Haus, packte seine Knarre und schmiss sie über den Gartenzaun. Er selbst wurde nie mehr gesehen. Noch einen späten Dank dem guten Mann, dass er nicht geschossen hat.

Auf der Straße nach Unterrieden kroch ganz langsam ein amerikanischer Jeep den Berg hinauf. Auf dem Jeep war ein Maschinengewehr befestigt, dahinter konnte ich schemenhaft einen Menschen erkennen. Er hatte wahrscheinlich auch Angst wie wir und wird heilfroh gewesen sein, dass es keinen Widerstand gegeben hat. Der erste lebendige Feind, den ich zu Gesicht bekommen habe. Er war ein dunkelhäutiger Ami mit schneeweißen, blitzenden Zähen. Die Amis fuhren durch den Ort. Es blieb alles friedlich. In Altdorf gab es mutige Menschen, die diesen Wahnsinn nicht mitmachen wollten. Sie räumten unter Lebensgefahr die Barrikaden zur Seite und ersparten unserem schönen Städtchen die Zerstörung. Neumarkt hat uns die schrecklichen Folgen gezeigt, die eine verrückte Minderheit von politischen Fanatikern anrichten hätte können.

Es war Ende April 1945. Der Krieg war noch nicht vorbei. Altdorf war ebreits von den Amerikanern besetzt. Die Hoheit über die Stadt hatte der amerikanische Kommandant. Er befahl den Altdorfern, alle in ihrem Besitz befindlichen Taschenlampen abzuliefern. Taschenlampen waren damals für die Menschen sehr kostbar. Wer sich weigerte, dem wurden empfindliche Strafen angedroht. Ich wohnte mit meinen Eltern im haus des Textilgeschäfts Soldner. Es herrschte Ausgangssperre.Schweren Herzens trennten wir uns von unseren beiden Lampen. Auch die im Haus wohnenden Verkäuferinnen kamen unter Tränen ihrer Abgabepflicht nach. Vor dem Hauseingang machten sich zwei junge amerikanische Soldaten einen Spaß daraus, die Lampen auf dem Kopfsteinpflaster zu zerschlagen. Ich konnte das kaum ertragen und war wütend. In einem unbeobachteten Moment klaute ich mir eine Taschenlampe. Ich hatte Pech und wurde dabei beobachtet.

Ich war noch nicht im Treppenhaus als ich hörte: „Fetch the boy!“. Mir wurde schwindelig vor Angst. Ich konnte aber nicht mehr fliehen. Ein farbiger GI verhaftete mich mit lautem „hands up“ und gezogener Pistole. Mir schlotterten die Knie. Mit erhobenen Händen wurde ich von zwei GIs abgeführt. Der eine Ami richtete ein Gewehr, der andere eine Pistole auf mich. So marschierten wir über den menschenleeren Marktplatz zum Rathaus.

Etliche Altdorfer haben die Szene, verborgen hinter ihren Vorhängen, beobachtet. Noch Jahre später wurde ich auf diesen Vorfall angesprochen. Es hat mich besonders gerührt als mir zwei Damen erzählten, sie hätten aus großer Sorge für mich gebetet. Im Vorraum des Rathauses standen, mit Gesicht zur Wand, fünf oder sechs Verhaftete. In der Mitte der Halle wurden wir von zwei Amis, mit Maschinenpistolen bewaffnet, bewacht. Zuhause wäre meine Mutter beinahe vor Angst gestorben. Ich hatte eine unverzeihliche Dummheit begangen! Mit meinen knapp 14 Jahren stand ich nun stundenlang, ohne Essen und Trinken, von Angst gequält, im Rathaus und wartete auf meine Strafe.

Am späten Nachmittag holte man mich in das Nebenzimmer, in dem später die Sparkasse untergebracht war. Ein Furcht erweckender, Kaugummi kauender Hüne nahm mich in Empfang. Er blickte mich böse an.

Auf dem Tisch lag eine schwarze Mütze. Er fragte mich, ob ich selbst eine solche Mütze besäße. Ich hatte solch ein Ding nie gesehen (es war wahrscheinlich eine SS-Mütze) und sagte es ihm. Daraufhin wurde er wütend und schlug mir mit dem Handrücken. Er forderte meine Papiere. In diesem Moment kamen mir die Tränen, obwohl man uns beigebracht hatte, dass ein deutscher Mann hart wie Stahl sein muss und nie weinen darf. Ich hatte natürlich keine Ausweise, wohl aber einen Bogen rosa Briefpapiere aus meiner Zeit der Kinderlandsverschickung. Ich zog die Papiere aus meiner Hosentasche.

Da hat es ihm gedämmert, dass ich zwar groß gewachsen und auch recht sportlich ausgesehen habe, aber in Wirklichkeit kein gefährlicher SS-Mann war, sondern ein harmloser und ungefährlicher „kleiner“ Junge.

Mit meinem ersten Kaugummi im Mund konnte ich meine Mutter überglücklich am Abend wieder in die Arme schließen.

„Überall waren Tote“

Lena Bogner, Jahrgang 1925, Burgthann:

Am Montag, 16. April, hieß es plötzlich im Dorf „die Amis kommen“. Wir sahen sie dann auch von Altenthann her herunter kommen, weil die Bäume noch licht waren. Natürlich war eine Aufregung daheim. Wir sind dann in den Bunker gegangen. Dann ist unser Opa gekommen und sagte, dass wir keine Angst haben müssten, die würden uns gar nichts machen.

Er erzählte uns, dass Frau Schönweiß zu den Amerikanern an die Panzersperre gelaufen ist und darum gebeten hat, sie möchten das Dorf nicht beschießen. Sie hat ihnen erzählt, dass ihr Vater gefallen ist und wir den Krieg ja auch nicht gewollt haben, sie sollen uns bitte verschonen. Dann räumte Frau Schönweiß mit ein paar anderen die Panzersperre weg und die Panzer fuhren ins Dorf, oben drauf – wohl auch als Schutzschild – Frau Schönweiß.

Wir haben unsere Sachen gepackt und sind in den Felsenkeller am Altenthanner Weg gegangen. Wir haben gesehen, wie ein Haus das andere entzündet hat. Das Feuer ist richtig den Berg herunter gelaufen. Als wir dann merkten, dass es wieder ruhig geworden war, sind wir Heim gegangen. Unser Haus war niedergebrannt.

Wir wollten gerade wieder zurückgehen, als wir auf amerikanische Soldaten stießen, die nach einer verwundeten Frau suchten. Inzwischen war es schon Abend geworden und die Ausgangssperre galt schon. Die Amerikaner ließen mich nicht weiter. „Morgen früh“ sagten sie. Also verbrachte ich zusammen mit meinem Onkel die Nacht im Haus Meier, wo sich in den anderen Räumen die amerikanischen Soldaten aufhielten.

In der Nacht schoss die SS den Stall in Brand. Sie hatten wohl geglaubt, dass die Amis drin sind, weil der Panzer hinter der Scheune gestanden hat. Die Amerikaner wurden unruhig.

Als ich sah, dass die Scheune brennt und dass da ständig Schüsse fielen, wollte ich nicht mehr bleiben. Ich hatte Angst, dass das Lager regelrecht explodieren würde, wenn es beschossen wird und ich bei lebendigem Leib verbrenne müsste. Also liefen wir in den Keller gegenüber. Die Amerikaner sind in der Zwischenzeit über das Wehr der Schwarzach geflüchtet.

Wir waren bis zum späten Mittag im Keller gegenüber. Die Familie Dauphin hatte neben dem Haus einen kleineren Keller, der in den Berg hineingebaut war. Dort war meine Oma schon mit meinen kleineren Geschwistern. Das, was ich damals sah als wir dorthin liefen, werde ich niemals vergessen: Überall am Weg links und rechts waren die Toten verstreut und Halbtote, denen man nicht mehr helfen konnte. Ich lief was ich konnte.

In dem Keller waren wir bis zum Freitag. Bis wir merkten, dass die Kämpfe aufhörten. Und als dann die Frau Reichinger sagte: “Jetzt glaub ich können wir heim“, fragte meine Mutter „Und wo gehen wir hin?“. Bei uns war alles kaputt.

Luftangriff 1944

Leonhard Stein, Jahrgang 1937, aus Feucht:

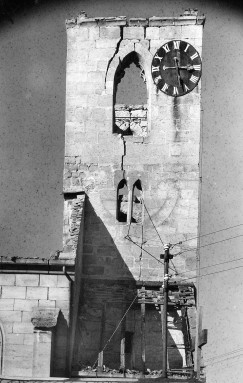

In der Nacht von 10. auf den 11. August 1945 erfolgte um 22.45 Uhr ein Angriff auf Feucht. Phosphorbomben und Luftminen zerstörten mehrere Gebäude, die Kirchturmuhr blieb um 23.45 Uhr stehen. Familie Heinrich aus Nürnberg kam jeden Tag nach Feucht, um dort die Nacht zu verbringen, weil sie sich hier sicherer wähnte als in Nürnberg.

Auch in der Nacht von 10. auf 11. August schlief sie in ihrem Gartenhaus im heutigen Lohweg. In dieser Nacht wurden die Eheleute jedoch von einer Luftmine getroffen, beide starben. Auch das „Haus an der Sonne“ auf dem Nachbargrundstück der Familie Stille wurde stark beschädigt.

Erziehung in einer Napola

Waldemar Maile, Jahrgang 1932, in Laufamholz aufgewachsen:

Bei Ende des Krieges war ich zwölf Jahre alt. Die Kriegszeit hatte ich in einem Internat in Münnerstadt verbracht. Das Ganze war eine sogenannte Napola, eine nationalsozialistische Lehranstalt. Früh um 5.30 Uhr kam der Heimleiter mit der Trillerpfeife und pfiff uns aus dem Bett. Wer nicht in kürzester Zeit in Haltung vor seinem Bett stand, bekam die Peitsche zu spüren. Es war für mich trotz allen Drills, eine herrliche Zeit.

Aber die gutkatholische Erziehung im Elternhaus schlug doch immer wieder durch. Sonntags vor dem Frühstück, besuchten wir in der herrlichen Münnerstädter Kirche, die Frühmesse in zivil. Doch einmal hat uns jemand gesehen und dem Heimleiter gemeldet, denn es war natürlich streng verboten, in eine Kirche zu gehen.

Als wir im Heim ankamen, wartete der Heimleiter, der Sadist, schon auf uns. Wir mussten strafexerzieren und zwar auf dem groben, roten Sandsteinschotter des Hofes hinauf und zurück robben. Dabei wurden die Ellbogen und Knie ganz aufgeschürft und blutig.

Einmal schauten wir aus einem Fenster des Internates zu, wie amerikanische Jagdbomber einen Güterzug regelrecht zerbombten. Meine Schwester hat mich im März in Münnerstadt abgeholt und nach Laufamholz gebracht.

Am 17. April 1945 verschanzten wir uns im Bunker eines Nachbarn, mit furchtbarer Angst auf den bevorstehenden Angriff. Gottseidank wurde Laufamholz ohne Widerstand besetzt. Der Hunger der Nachkriegszeit war brutal. Wir haben Kartoffeln auf den Feldern nachgeklaubt und Ähren gelesen. Ein Trauma war für mich als ich die Fürther Straße in Nürnberg nach dem Krieg zum ersten Mal sah. Ich stand in Ruinen und Schutt und musste über Trümmer klettern. Von der einst so großen Straße war nichts mehr übrig.

Grünsbergerinnen griffen beherzt ein

Armin Leszinksi, Jahrgang 1954, aus Grünsberg, berichtet von einer Geschichte, die ihm erzählt wurde:

Bei Kriegsende gab es in Grünsberg neben dem altehrwürdigen Schloss auch einen sehr parteitreuen Polizisten, der mit einer Handvoll Feuerwaffen und den Grünsberger Männern die herannahende US-Armee aufhalten wollte.

Angesichts von solchem Heldentum wurde den Grünsberger Frauen himmelangst um ihre Männer und ihre Häuser. Um eine Katastrophe zu verhindern, haben sie den Polizisten unter einem Vorwand in ein Nebenzimmer der Gaststätte gelockt und dort eingeschlossen, bis die amerikanischen Truppen im Ort waren.

Wenn noch mehr so beherzte Frauen wie die ehemaligen Grünsbergerinnen ab und zu in das Rad der Geschichte greifen würden, wäre es an einigen Stellen besser um unsere Welt bestellt.

Kriegsgefangene tranken Spiritus

Käthe Zantner, Jahrgang 1918, aus Feucht, ihre Geschichte wurde auch in den Feuchter Erinnerungen erfasst:

Über 1000 russische Kriegsgefangene mussten in der Muna arbeiten. Weil sie keinen Schnaps bekamen, tranken sie manchmal Spiritus. Da sind sie bestraft worden und wurden in einen Turm gesperrt. Auch viele russische Fremdearbeiterinnen arbeiteten in der Muna. In der Mittagspause haben sie öfters Theater gespielt. 1943 gab es den großen Fliegerangriff auf Feucht. Eine Luftmine rasierte viele Bäume in der Umgebung in zwei Meter Höhe ab.

In der „Jägersruh“ gab es keinen Luftschutzkeller. Mit drei Mann aus der Muna gruben wir einen kleinen Bunker und konnten uns nun vor Bombeneinschlägen schützen. Für diesen Bunkerbau erhielt ich großes Lob. Am Kriegsende ging es drunter und drüber. Soldaten fuhren mit Lkws weg.

In der „Jägersruh“ beobachteten wir Leute, die mit beladenen Handwagen von Ochenbruck kamen und bei uns vorbeifuhren. Sie hatten einen dort gestrandeten Transportzug der Wehrmacht, der mit Lebensmitteln beladen war, „erleichtert“. Sofort fuhren wir ebenfalls zu dem Zug, holten Konservendosen mit unserem Wagen und vergruben sie zum Schutz vor den frei gelassenen ehemaligen Kriegsgefangenen in der „Holzricht“ in einem Loch. Mit den Lebensmitteln haben wir auch deutsche Soldaten verpflegt, die auf der Flucht waren.

Wir hatten einen Hund, der uns bewachte und anschlug, wenn Gefahr drohte. Die amerikanischen Besatzer waren zu uns recht freundlich. In jedem Haus waren zwei Soldaten einquartiert worden. Ich hatte damals ein Töchterchen. Einer der Soldaten nahm es aus dem Kinderwagen, streichelte es und erklärte uns, dass er zu Hause auch ein Baby habe, das er noch gar nicht sehen konnte.

Oma im Bombenhagel

Maria Horn, Jahrgang 1945, aus Feucht:

Im April 1945 war meine Mutter mit mir hochschwanger. Sie hat manchmal die Hände vor dem Bauch gefaltet und geklagt: „Lieber Gott, lass mein Kind nicht am 20. April (Hitlers Geburtstag, Anm. d. Red.) zur Welt kommen.“ Dass mein Vater noch lebte und in amerikanischer Gefangenschaft war, wusste sie nicht.

Die amerikanischen Truppen rückten an meine Heimatstadt Neumarkt heran. Die SS beschloss, die Stadt zu verteidigen. Ein SS-Offizier sagte zu meinem Großvater, dass alle sterben würden, de in der Stadt bleiben. Mein Opa packte etwas Proviant in einen Rucksack, setzte meine gelähmte Oma in ihren Rollstuhl und gab ihr ein Glas mit eingeweckten Kirschen in die Hände – mehr konnte sie nicht festhalten.

So floh meine Familie aus Neumarkt, Sie gingen im nächsten Dorf, Holzheim, die Straße entlang. Meine Mutter weinte, Großvater schob den Rollstuhl, Großmutter umklammerte das Kirschglas. Ein Bauer sah das armselige Trüppchen und nahm es in seinen Keller auf. Der lag unter dem Kuhstall und war schön warm. In diesem Keller bin ich einige Tage vor Hitlers Geburtstag mit Hilfe der Dorfhebamme geboren. „Auf den Dorschen“, weißen Rüben, wie meine Mutter sagte.

Da es in dem Keller sehr stickig war, fuhr mein Opa meine Oma in der frischen Luft spazieren. Plötzlich kam ein Tieffliegerangriff – der alte Mann geriet in Panik, ließ Rollstuhl und Oma im Bombenhagel zurück und rannte in den Keller. Als er ohne seine Ehefrau dort ankam, war die Aufregung groß. Meine Großmutter wurde unverletzt zurückgeholt. Die Amerikaner haben Neumarkt erobert und fast vollständig zerstört. Als wir nach einigen Tagen zurückkehrten, stand das Haus meines Großvaters noch und wir waren froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Auch heute noch würde ich mich gern bei den Kindern des Bauern in Holzheim bedanken. Leider ist der Name nicht überliefert.

Raumnot in der Nachkriegszeit

Hiltrud Schoberth, Jahrgang 1926, Feucht, Tochter des evangelischen Pfarrers, ihre Geschichte wurde auch in den Feuchter Erinnerungen erfasst:

Fliegeralarm und Bombenangriffe gab es nicht nur in Nürnberg. Als Luftschutzraum diente uns der kleine Keller unterhalb des Pfarrhauses, in den man durch die Falltüre einsteigen musste. War man drunten, so wurde die Türe zugezogen. Es war kein angenehmes Gefühl, denn es war schwer, die Türe von der Kellerseite her wieder aufzustemmen. Noch heute kann ich mich über die prächtigen Feuerwerks-Veranstaltungen nicht freuen. Ich werde an diese schlimme Kriegszeit erinnert.

Am Kriegsende wurde in Feucht Gott sei Dank nicht gekämpft. Aber in Ochenbruck leistete eine SS-Einheit Widerstand. Die Folge war, dass eine Reihe von Häusern zerschossen worden ist. Auch das Haus der Familie Keller-Mathes war unbewohnbar geworden. Sie hatten eine Notaufnahme gefunden. Aber welche! Vater hat diese Familie besucht und dabei gesehen, in welch großer Raumnot sie lebte. Wenn die alte Frau Keller ins Bett wollte, musste sie über die Betten der jungen Leute Mathes klettern. In diesem Schlafzimmer gab es keinen Gang, um in das hintere Bett zu kommen. Vater wollte helfen und nahm diese Familie im Pfarrhaus auf.

Abgestürzte Spitfire

Rudolf Hormes, Jahrgang 1934, aus Feucht:

Es war im Frühjahr 1945, einige Wochen bevor die Amerikaner nach Feucht kamen. Ein Güterzug der deutschen Reichsbahn fuhr langsam auf dem Bahngleis von Feucht in Richtung Ochenbruck. Er war gerade über die Brücke an der Altdorfer Straße gefahren, da tauchten plötzlich englische Jagdflugzeuge auf und griffen den Zug an. Es waren zwei sogenannte Spitfire (Fighter Aircraft), einsitzige Propellermaschinen mit einem ringförmigen Sternmotor vorne am Bug. Auf ihren an der hinteren Seite gebogenen Tragflächen waren deutlich die britischen Hoheitszeichen, drei Ringe in Rot, Weiß und Blau zu erkennen.

Der Lokführer zog die Notbremse. Er und sein Heizer sprangen aus dem Führerstand und brachten sich unter der Lokomotive in Sicherheit. In geringer Höhe, im Tiefflug, vielleicht 20 Meter über dem Boden, flogen die Flugzeuge direkt über unser Haus in der Schwarzwasserstraße und schossen mit ihren Bordkanonen durch die Spitze ihres Propellers auf die Lok. Dann zogen die Maschen hoch, flogen eine Schleife ostwärts, kamen von Norden zurück und griffen erneut an. Schon nach kurzer Zeit hatten sie den Kessel der Lok durchlöchert, Dampf pfiff aus den Einschusslöchern, die Zugmaschine war manövrierunfähig und die Jäger verschwanden wie ein Spuk.

Einer der Flugzeugpiloten muss beim Angriff eine Ladehemmung gehabt haben. Er ließ eine Geschosskette leer durchlaufen. Die Patronen fielen auf unser Hausdach und in den Garten. Ich habe sie aufgesammelt und versteckt. Das war eine unheimlich spannende Geschichte für einen Elfjährigen im Besitz von solcher Munition zu sein.

Im März 1945 stürzte eine „Spitfire“ im Wald neben der Altdorfer Straße bei der Gauchsmühle, ab. Wir Kinder haben damals solche Ereignisse immer sofort erfahren und sind mit den Fahrrädern zu der Absturzstelle gefahren. Der Flieger hatte eine kleine Schneise in den Wald geschlagen, abgebrochene Äste und Baumwipfel lagen am Boden. Die Spitze der Maschine hatte sich mit dem Propeller in die Erde gebohrt. Die Flügel waren abgerissen und lagen neben dem Rumpf auf dem Waldboden. Die Kanzel war zertrümmert und lag, halb bedeckt von einem weißen Fallschirm, davor. Ob der verunglückte, tote Pilot darunter lag, konnte man nicht sehen.

Der Rumpf mit dem hinteren Leitwerk, auf dem das Kennzeichen der Royal Airforce zu erkennen war, ragte schräg nach oben aus der Erde. Kurze Zeit nachdem wir dort angekommen waren, erschienen ein Wachmann und ein deutscher Soldat, die uns wegschickten und den Absturzort absperrten. Es wurde erzählt, dass ein Förster von der Gauchsbachmühle aus den tief fliegenden Piloten in seiner Kanzel mit dem Jagdgewehr erschossen haben soll. Offiziell wurde dies nie bestätigt und auch nach dem Kriegsende nicht weiter aufgeklärt oder darüber gesprochen.

Am 16. April 1945 besetzten die Amerikaner Feucht. Am Vormittag gegen 9 Uhr tauchten in der Altdorfer Straße aus Richtung Moosbach kommend zwei Jeeps und ein kleineres, gepanzertes Fahrzeug auf. Sie hatten zuvor am Ortseingang an der Espanbrücke, dort wo der Gauchsbach die Straße unterquert, eine Straßensperre beseitigt. Eine sich dort befindliche, kleine Gruppe von Volkssturm und HJ wurde dort beschossen. Nachdem deren Anführer in den Rücken getroffen wurde, zogen sie sich zurück. Sie haben ihre Uniformen und Ausrüstung in einer Jauchegrube versteckt. Die Gruppe löste sich auf.

Der angeschossene junge Mann ist später gestorben. Nun standen die einrückenden Truppen erneut vor einem Hindernis. Unter der Eisenbahnbrücke hatte die Wehrmacht eine Panzersperre aus quer über die Fahrbahn liegenden Baumstämmen errichtet. Wir beobachteten von unserer Veranda aus die Geschehnisse und mein Vater befürchtete, dass die Amis die Sperre sprengen würden und wollten uns in Sicherheit bringen, als diese plötzlich umkehrten und in Richtung Ortseingang zurück fuhren. Es dauerte etwa eine Viertel Stunde, da kamen sie mit einem Räumpanzer zurück. Frauen, die vom Einkaufen kamen und über die Holzstöße kletterten, wurden zur Seite gebracht.

Der Panzer schob seine Schaufel unter den Holzstoß, hob diesen an und kippte das ganze Hindernis nach rechts in den Bach. Die Straße war frei und die Armeefahrzeuge, die zwischenzeitlich zu einer kleinen Kolonne angewachsen waren, rückten vorsichtig in den Ort ein. Die Baumstämme wurden später aus dem Bach gefischt und auf dem freien Platz am Bahndamm in der Industriestraße aufgeschichtet. Sie dienten den Feuchter Bäckern als Brennmaterial zum Brotbacken. Wir Kinder haben uns unter diesem Holzstoß in den Hohlräumen versteckt. Ich habe dort die erste Zigarette meines Lebens geraucht. Mir ist davon übel geworden und ich habe erst viele Jahre später wieder zu einem Glimmstengel gegriffen.

Der Gefangenschaft entgangen

Matthäus Welker, Jahrgang 1902, aus Feucht, sein Sohn Willibald, Jahrgang 1942, schickte uns die Erinnerungen seines Vaters:

An dem Morgen, als die Amerikaner auf Feucht zuhielten, war ich die Nacht vorher zuhause. Die örtlichen Hauptmacher der Nazis waren schon vorher verduftet. Nur Volkssturmleute lagen noch an der Autobahn in Schützenlöchern, als die Amis schon durch die Ortschaft gegangen waren, ohne dass ein Schuss gefallen wäre! Da fiel doch dem dalgerten (tölpelhaften) Sohn des Gauleiters, Seitz Fridel, ein, mit einem Zimmerstutzen ihnen nachzuschießen.

Die Amerikaner, lauter Schwarze, gingen sofort in Stellung und eröffneten eine Schießerei, bei der ein flüchtiger Volkssturmmann getötet und eine Frau in der Pfinzingstraße am Arm verwundet wurde. Die Zivilbevölkerung hatten alle weiße Tücher auf Stangen zum Haus herausgehängt. Als sich nichts mehr rührte von Feucht aus, kamen die Amis wieder in die Ortschaft zurück.

Mutter war wie gewohnt im Luftschutzraum, ich aber wollte mich erkundigen was los sei und ging, zum Glück nur mit Jacke und Hose bekleidet und dem Willi auf dem Arm, hinaus in den Garten, als schon ein Ami mit Gewehr dastand. Er bedeutete mir, ich solle mitkommen (als Gefangener vielleicht), worauf ich ihm klarzumachen versuchte, dass ich doch kein Soldat sei, sondern nur ein Polizist, der bei seinen Kindern sein wolle.

Er ging darauf scheinbar doch ein, weil er mich stehen ließ. Da war der Heilige Geist mit im Spiel, dass ich den Buben auf dem Arm hatte, sonst hätte es der Ami nicht geglaubt. Jedenfalls ließ ich mich vorerst nicht mehr blicken.

Im Hofe von Rückel waren schon ein Teil Männer als Internierte oder Gefangene zusammen getrieben worden, die dann später in Richtung Französische Küste abtransportiert wurden. Einmal war ich kurz auf dem Rathaus bei Schutzmann Meier, der sagte mir nur, ich solle so schnell wie möglich wieder heimgehen. – Zum Glück für die Feuchter war ein Transport Lebensmittel am Bahnhof bevor die Amis kamen, von dem haben wir auch etwas erwischt, sodass man für die ersten Tage nicht zu hungern brauchte.